O Império contra-ataca: os naufrágios da Carreira da Índia e o conhecimento de um Mundo Novo.

É comum dizer-se que a chamada Era dos Descobrimentos Marítimos - espoletada em meados do século XV por dois países europeus até então periféricos - iniciou a primeira globalização mundial.

O que não deixa de ser verdade. Com efeito, ao colocar as mais variadas culturas e os mais diversos povos em contacto directo - quer pelo conflito, quer pelo comércio - e ao criar novas rotas capazes de fazer disseminar a uma escala planetária plantas, animais, recursos naturais, manufacturas, crenças e ideologias, Espanha e Portugal deram efectivamente "novos mundos ao Mundo".

No decurso dessa globalização, Portugal enviou para Oriente não só alguns dos seus melhores - Gama, Camões, Fernão Mendes Pinto, Garcia de Orta, Albuquerque, entre tantos outros - mas também muito dos seus deserdados e esquecidos: filhos segundos da baixa nobreza, agentes da Coroa empobrecidos, criminosos condenados a degredo ou mulheres "da mais baixa condição"; no fundo, todos aqueles que viam nas miríficas riquezas e paragens asiáticas uma oportunidade de ascensão social ou uma oportunidade de ganhar honra, fama e futuras mercês e tenças pelos serviços prestados a el-Rei na defesa do seu Império marítimo.

Ora, sendo marítimo esse Império, fundamentais eram os instrumentos que permitiam o seu domínio e expansão.

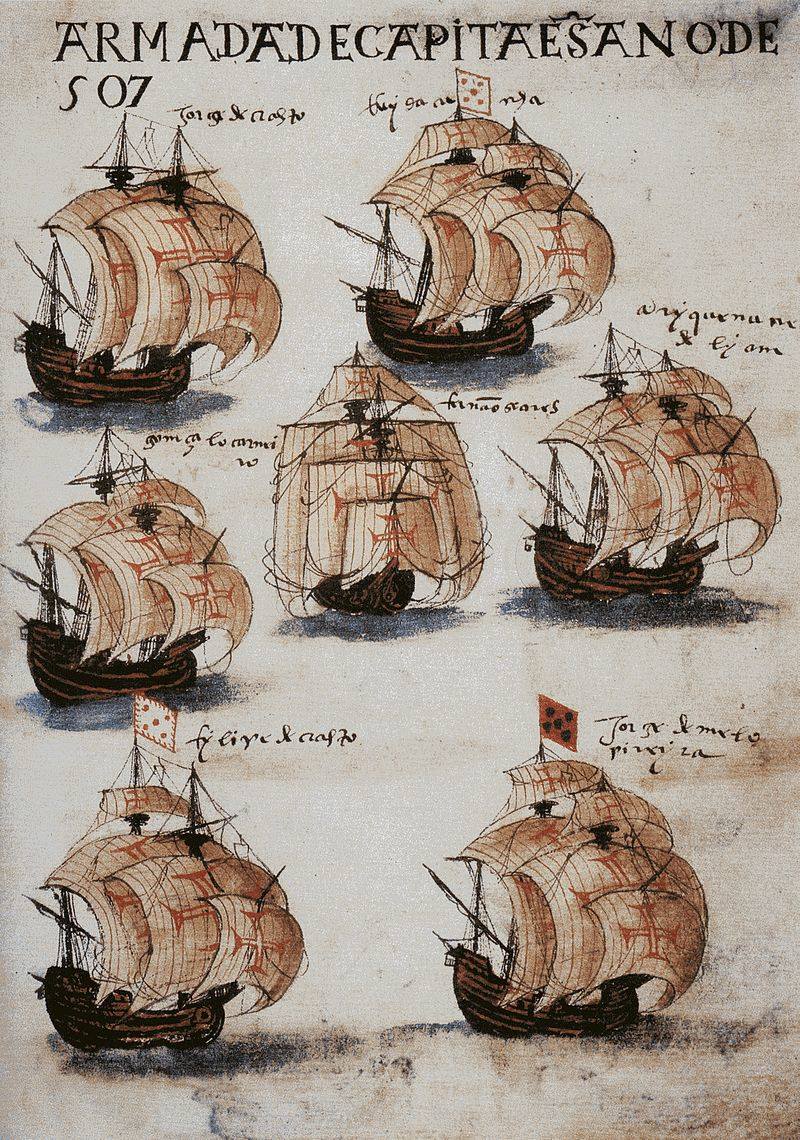

Naus, caravelas e galeões foram as ferramentas com que Coroa e Reino controlaram territórios e dominaram rotas.

Projecções da autoridade militar, legal e jurisdicional real, plataformas armadas e municiadas, microcosmos navegantes que emulavam a sociedade portuguesa de então, estes navios enfrentavam contrariedades e perigos vários: o escorbuto, os corsários, os incêndios, a escassez de água, a falta de mantimentos, os encalhes, e finalmente, os naufrágios.

"Perdeu-se". É esta a palavra que mais impressiona quem percorrer as Ementas das Armadas, as Relações da Carreira da Índia, quem consultar as listagens de navios, homens e invocações que ano após ano partiam para a Índia, para as Africas e para as Arábias, fazendo-se ao largo, dizendo adeus ao cabo de São Vicente de encontro à boa fortuna ou, quiçá, à perdição e ao esquecimento.

"Perdeu-se". Em 1539, "de sinco Naos, perdeo se huma de Diogo Lopes de Souza"; no ano de 1544, "Simão de Mendonça perdeo se, Jacome Tristam perdeo se", e por aí fora, de perdição em perdição até ao ocaso do Império Marítimo português.

Bem longe ficava a "frol do mar", o povo português descrito por João de Barros aquando da partida da frota de Pedro Alvares de Cabral, em 1500,o povo "que cobria aquelas praias e campos de Belém, e muitos em bateis, que rodeavam as naus, levando uns, trazendo outros, assim serviam todos com suas librés e bandeiras de cores diversas, que não parecia mar, mas um campo de flores, com a frol daquela mancebia juvenil que embarcava".

Longe, bem longe de quem os construiu e viu partir, muitos destes navios deixaram atrás de si pouco mais que notas de rodapé no fundo de manuscritos exaustivos, caso do galeão de Vicente Leitão de Quadros que "60 leguas antes do Cabo veio pedir ao Vice-Rei lhe mandasse salvar a gente e artilheria que se hia o galeão ao fundo. O Vice-Rei lhe não pode acodir, e o galeão não appareceo mais".

Outros permanecem vivos nas lendas do mar e na cobiça dos homens, contos cheios de pontos acrescentados como acontece com a nau de Afonso de Albuquerque, ela sim, verdadeira frol do mar.

Miticamente glorificada pelos caçadores de tesouros como sendo "o barco mais rico desaparecido alguma vez no mar; com a certeza que a bordo tinham sido carregados 200 cofres de pedras preciosas; diamantes pequenos com a dimensão de meia polegada e com o tamanho de um punho os maiores", objecto de disputas territoriais entre a Indonésia e a Malásia, pretexto para as maiores fraudes modernas, a Frol de la Mar continua perdida, para o bem ou para o mal, nas águas lamacentas dos Estreitos.

Se, numa primeira fase era compreensível que a inexperiência, o deficiente conhecimento das rotas, dos ventos, das correntes e dos baixios fossem os responsáveis pela grande incidência de perdas de navios e homens, a cobiça, a escassa preparação dos pilotos, a má construção dos navios, a deficiente ou ausente manutenção técnica dos mesmos, a venda de cargos e funções e o excesso de carga terão sido os responsáveis pela grande incidência de perdas no regresso ao reino.

Ou seja, em Portugal, assim que se esfumou a novidade da Descoberta e se lhe seguiu o entusiasmo da Índia, o saber técnico e a honradez deram lugar à esperteza saloia e à cupidez.

E porquê?

Porque, esticada ao limite, em homens e material, a Coroa viu-se obrigada a contratualizar com os privados a encomenda dos navios, das naus e das caravelas.

Ontem, como hoje, correu-lhe mal estas parcerias público-privadas: os empreiteiros navais roubavam no que podiam, quer na quantidade quer na qualidade do material.

Raramente a construção das naus resistia a mais de 2 ou três viagens, perdendo-se mesmo uma parte substancial das embarcações na primeira viagem de retorno. As naus foram quase sempre pessimamente construídas, com madeira imprópria, e sem calafate idóneo. Exemplo disso mesmo é o caso da nau São Cristóvão que, em 1593 "se fue a pique a fondo, no pudiendo vencer el agua que por muchas partes hazia porque fue hecha de maderas verdes, cogidas sin vez a quien el gusano de la India traspassò e crivò, como si fuera un panal de miel".

Outras vezes, embora as naus estivessem podres demais ainda assim eram utilizadas.

Esta situação ocorria amiúde na Carreira da Índia, como o prova o naufrágio da nau Águia, ocorrido em 1559, "em que as ondas do mar, com os grandes balanços que dava lhe arrebentaram as 36 curvas pelas gargantas, e torceram mais de 40 cavilhas tão grossas como o colo de um braço, que prendiam as curvas à nau, que junto tudo isto à velhice e podridão da nau, a fez abrir por tantas partes, que se fora facilmente ao fundo".

Também a cupidez dos que tornavam da Índia, sobrecarregando as naus até à loucura e inconsciência, levava ao naufrágio - chegava-se ao cúmulo de substituir peças sobresselentes fundamentais para a manutenção dos navios por fardos de pimenta.

Testemunha Duarte Gomes de Sólis, que na nau em que regressava da Índia, em 1591, "se apartó el costado de la cubierta, ni puede ser menos en naues tan sobrecargadas, y cargas em las oregas que las descompassan porque cada quintal en los castillos, són mil quintales para los lugares de carga".

Na frota de 1615 as naus estavam "tão avolumadas e empachadas" que a poucos dias de viagem tornaram a arribar à barra de Goa.

Conta Bocarro que o arcebispo Cristóvão de Lisboa mandou logo a dom Diogo de Coutinho, capitão de Cochim, que tinha vindo a Goa ver o dito seu irmão, "fosse com todos os seus poderes, e fizesse desempachar as naus, pois tambem lhe convinha por parte de seu irmão fossem muito boiantes e desembaraçadas, sem respeito à fazenda, nem interesse de ninguem. Fel-o assim do Diogo Coutinho, e depois de lançar ao mar muitos fardos, que fora melhor a quem não tinha onde os agasalhar poupar o que n'elles gastou, tornou a despedir as duas naus do dito mez".

Em 1651, os próprios navios de guerra da Coroa, enviados para combater os Holandeses no Brasil, foram utilizados para transportar açúcar por conta dos oficiais e tripulação - com todas as inconveniências daí advenientes para a sua operacionalidade bélica.

Todos sabiam, todos pactuavam com a situação: o Rei chegava ingenuamente a advertir que "a carga de asucares que carregardes nas naos da armada seja aquela somente com que elas fiquem bem capazes de navegar e pelejar, e sendo mais a carga, que aquela que for necessaria para a lastrar, advertireis que na arrumação se deixem corredores pelas amuradas para se poder tomar a agoa das balas por dentro".

Outras vezes, era a incúria e o desleixo, como no caso do naufrágio do galeão São João em que "tardaram muito em ver o cabo por causa das ruins velas que traziam, que foi uma das causas, a principal, de seu perdimento; e não traziam já outras velas senão as que traziam nas vergas, que a outra equipação levou um temporal que lhe deu na Linha, e estas eram tão rotas que se não fiavam nelas; por o leme ser podre, um mar que lhe então deu lho quebrou pelo meio e levou-lhe logo a metade".

Em 1615, a tripulação e os passageiros da São Boaventura abandonaram a nau por lhes "parecer que esta se abriria debaixo deles e iria ao fundo". Recolhidos a bordo da Nossa Senhora da Luz, viram com espanto que a nau abandonada se mantinha à tona de água "com as velas em riba sem ter quem a governasse assim à vela como ia, vindo dois dias seguindo as outras, até que se ficou por detrás, sem a verem ir ao fundo o que foi a 22 de Março de 1615".

Houve até quem dissesse que a via" três dias depois de larga: que foi causa de se pedir mui estreita conta ao piloto e mais officiaes" - o Rei era espanhol, nesta altura - terá talvez sido por isso que, caso raro, Manuel dos Anjos, o piloto da São Boaventura fosse preso, só tendo sido libertado em 1617.

E, claro havia a corrupção e a fuga aos impostos, também ontem como hoje.

A ajudar ao descalabro da Armada de 1615 - dos cinco navios, só um chegou a salvamento - chegaram ao ouvido do Rei queixas de "se não darem logares nem licenças a muitos soldados velhos, que se vinham despachar a este reino, nas naus da armada de que veio por capitão mór Dom Manuel Coutinho, dando-se a alguns que ficaram n'essas partes que os venderam, e a outros que nas ditas naus vieram e que nunca o tinham servido".

Quando esta nau capitania naufragou no Faial perderam-se várias centenas de bizalhos (sacos de couro que continham, para além de diamantes, rubis, safiras, diamantes, turquesas, granadas, olhos-de-gato, jacintos, aljôfar, pérolas, topázios, alaqueca e pedras-bezoar) alguns oficialmente registados e muitos outros contrabandeados.

O Corregedor do Rei fez então comparecer perante ele todos os que, de alguma forma, se tinham relacionado com a carga - uns tinham-na pura e simplesmente roubado das praias onde tinha dado à costa, outros, tinham-na guardado, visto que os seus legítimos donos não se contavam já entre o mundo dos vivos. Constatou, espantado, que só o que tinha sido recuperado na praia e nas ondas do mar era 6 vezes mais do que aquilo que tinha entrado na Alfândega do Reino nos 5 anos antecedentes...

Outro caso paradigmático era o de, durante o naufrágio, se lançar ao mar pedraria alheia, no intuito de a recuperar mais tarde e de alcançar o respectivo prémio já que para se minimizar os roubos dos salvados era atribuída como prémio a quem os produzisse uma percentagem sobre o valor da entrega - tudo à boa maneira portuguesa.

Mas o próprio Corregedor e os seus subordinados eram humanos. E portugueses. Tanto o eram que o Rei mandou fazer um inquérito judicial sobre os "excessos que o Corregedor cometeo nas fazendas da mesma nao que sairão nas prayas da dita Ilha". Houve alguns resultados: Estácio Machado, escrivão da Alfândega de Angra, por exemplo, foi preso por furto de parte da mercadoria salvada.

Mas os inquéritos foram mais longe e chegaram até à Índia: o Rei mandou fazer um "sobre o mau aviamento das três naos, querendo saber especialmente se as ditas naos forão conçertadas de carpintaria e callafeto como convinha e se houvera nisso alguma falta e quem deu causa a ella ou a consemtio e desimulou".

Para além disso, Filipe II queria igualmente saber se "no modo de caregar as ditas naos houvera desordem ou exçesso e quem o causara ou o consentira e se com efeito tinham partido de Goa sobrecarregadas e tarde". Aqui, também à boa maneira portuguesa, a culpa morreu solteira.

Como nas naus portuguesas o capitão, os pilotos e os mestres eram sempre nomeados directamente pelo Rei tal levava a que, na maior parte das vezes, os favorecimentos pessoais ultrapassassem a competência náutica dos nomeados.

Era o proverbial roto a conduzir o nu: por exemplo, na perda da nau Santiago, discutiram acerrimamente os oficiais da nau "contando todos de diversas maneiras, pretendendo cada um tirar de si a culpa da perdição e carregá-la sobre os outros".

E havia também desobediência e preguiça. No caso da nau São Paulo, houve conflito entre o capitão e o piloto, quando um passageiro caiu à água - "a que o capitão e todo o homem honrado com ele acudiu logo, mandando ao mestre que deitasse o batel fora e ao piloto que pusesse a nau à trinca, o que nem um nem outro quis fazer, e assim mandou o piloto governar a sua rota abatida ao marinheiro que no leme estava, a que o capitão mandou estar à trinca logo ou por isso lhe cortar a cabeça a mesma hora, de que levou espada para o fazer".

Seja como for, este piloto, Gaspar Gonçalves, deveria ter as costas bem quentes: depois de ter sido responsabilizado pela perda da nau Santiago, foi preso, mas as suas influências permitiram que fosse libertado e que em 1588 estivesse de novo à frente de uma nau da Carreira como piloto.

Outro exemplo de soberba: andando Nuno da Cunha "com os seus baixéis por aqueles mares da Índia, desgovernados eles (creio que com uma tormenta) o advertiram de que se desviasse de um penedo onde iam despedaçar-se, e ele respondeu irado:

"Como? Que me desvie? Desvie-se o penhasco, porque Nuno da Cunha jamais se desviou". (...)

Posto miseràvelmente sobre aquele penhasco, tudo perdido, dizia: "Ah Nuno, quem há-de suportar agora as tuas impertinências?", porque no modo de se servir tinha muitas cerimónias".

Em 1592, a perda da nau Chagas deveu-se não só aos factores do costume - o excesso de carga (parte do convés ficava por vezes submerso, o que levava a que a nau, ainda no porto, fizesse já água), o atraso na partida (com a consequente tormenta habitual ao largo do Cabo da Boa Esperança, a separação da frota e a arribada a Moçambique, onde teve de invernar) - mas também ao desrespeito das ordens avisadas da Coroa.

Contra a vontade do capitão que suspeitava da presença de corsários nas imediações do Corvo, a ida aos Açores tornou-se premente quando se fez o inventário dos mantimentos que se encontravam a bordo e se concluiu que estes não seriam os suficientes para chegarem até Lisboa.

O facto de a tripulação se ter amotinado exigindo ir aos Açores contribuiu igualmente para a quebra do estabelecido.

Resultado: havia mesmo piratas ingleses nos Açores e a Chagas acabou por ir ao fundo, incendiada por estes. Os portugueses lançaram-se ao mar em jangadas e paus, onde a maior parte foi morta a sangue-frio pelos ingleses - a maioria, que não sabia nadar, acabou por se afogar tal como aconteceu com Dona Luiza de Melo e sua mãe que, após escaparem do naufrágio da nau Santo Alberto e da viagem pelo interior africano de cerca de 300 léguas, acabaram por ir dar à costa na ilha do Faial, afogadas e unidas uma à outra por um cordão de São Francisco com que se tinham atado a bordo.

Das cerca de 400 pessoas a bordo, escaparam com vida apenas 13.

Outro factor de desleixo era a higiene, em que as más condições de vida a bordo geravam graves perigos para a saúde dos tripulantes e dos passageiros. Com efeito, ao contrário dos navios holandeses ou ingleses, os navios portugueses da carreira das Índias eram extremamente sujos e infectos, porque "a maior parte da gente não toma o trabalho de ir acima para satisfazer as suas necessidades, o que em parte é causa de morrer ali tanta gente".

As naus tornavam-se deste modo, verdadeiros infernos flutuantes, como descreve o piloto da nau São Martinho, Gaspar Ferreira, no seu diário de bordo: "hoje nos morreu um menino e se achou morto debaixo da coberta, todo coberto de piolhos... a nau, com muita sujidade de tantos doentes, está tão curto a ar que não vai alguém para baixo da coberta, que logo não caia".

Por fim, a religiosidade e o fatalismo, essa característica tão típica do comportamento e modo de ser do português.

Cabia a Deus castigar os homens pelas suas faltas e pecados. O que não deixava de ser muito conveniente: as responsabilidades, não caindo sobre os homens que agiam ou não agiam, eram atribuídas ao destino.

As causas dos naufrágios eram assim, in stricto sensu, mais devidas à fortuna adversa do que às causas atrás apontadas: por exemplo, Deus propiciava a tempestade numa altura em que o barco não estava preparado para a suportar - a atribuição das culpas ao fatum servia lindamente para calar as responsabilidades do sistema.

A religião era, assim, nota dominante a bordo: logo à saída de Lisboa, os missionários a bordo planeavam, conjuntamente com o capitão e o capelão da nau, o plano da vida religiosa de toda a viagem.

A missa era dita todos os domingos e dias de festa bem como na comemoração de certas efemérides. Diariamente rezava-se uma ladainha para encomendar a Deus a viagem e, ao entardecer, rezavam-se outras ladainhas, da Nossa Senhora ou dos Santos.

Aos sábados, à mesma hora, cantava-se um Salvé, organizado e cantado pelo piloto, ao som de órgão.

Segundo Pyrard de Laval ao romper do dia "todos os moços do navio cantam uma oração do mar, que é repetida por toda a gente do navio, cada um em particular, e nesta oração se faz menção do navio, e de todos os seus utensílios, que vão acomodando a cada ponto da Paixão; de sorte que esta oração dura uma boa hora, e a dizem em alta voz".

Também regularmente - e mais frequentemente em tempos de aflição - organizavam-se procissões que davam a volta à nau, geralmente depois do anoitecer.

Promoviam-se também as novenas, especialmente as dedicadas a São Francisco Xavier. Outras efemérides do calendário litúrgico - como a Páscoa, a Ascensão, a festa do Espírito Santo ou dos Santos Populares - eram também celebradas com pompa e circunstância.

Os padres vigiavam igualmente a pureza do espírito: tomavam cuidado em não permitir "livros de cavalarias" e outros livros licenciosos ou suspeitos; ao partirem de Lisboa levavam já outros livros bons que trocavam pelos que apreendiam ou lançavam ao mar, e distribuíam-nos pelos demais passageiros.

Concluindo... se muitos foram os navios que chegaram a bom porto, muitos outros se perderam-se para sempre, em registo de tragédia e até de comédia naval. Na sua esmagadora maioria, desapareceram para sempre do registo arqueológico por terem sido objecto de pilhagem e caça ao tesouro - Indonésia, Cabo Verde, Madagascar, Moçambique... a lista é longa.

Flores colhidas no viço, dirão os mais românticos, oportunidades de ouro para o estudo das técnicas de construção naval portuguesa, dirão outros, poucos.

Engolidos pela voragem do tempo e pelo esquecimento dos homens, os naufrágios das naus portuguesas dos Descobrimentos constituem hoje em dia bens arqueológicos, frágeis e finitos.

Espalhados ao longo de toda a rota da Carreira da Índia - Aguada de São Brás, Baixos de São Rafael, Parcel de Sofala, Baixos de São Lázaro, Cabo das Correntes, Baixos de Pádua, Sofala, Goa, Ilha de Moçambique, costa do Natal, Baixos de Angoxa, Penedo de São Pedro, Baixos de Pero dos Banhos, entre outros sorvedouros de navios - são preciosos porque se constituem em destroços facilmente identificáveis como sendo portugueses.

Reconhecendo essa especificidade singular, Portugal não só contemplou na sua Estratégia Nacional para o Mar a promoção "da preservação e valorização do património cultural subaquático, arqueológico e histórico bem como do estudo e da salvaguarda dos testemunhos arqueológicos subaquáticos, protegendo-os da delapidação e degradação e apoiando a sua investigação" como foi também um dos primeiros Estados a ratificar a Convenção da UNESCO sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático.

Perdidos de Lisboa a Timor, estes navios naufragados são testemunhos únicos e tangíveis da arte, da técnica e do engenho humanos, constituindo-se não só como património nacional, fruto de uma herança marítima milenar, mas também como património da Humanidade, evidência notória na história da conquista do mar pelo Homem.